Agile Teams liefern schnell – doch oft auf Kosten des Lösungsdesigns. Dieser Artikel beschreibt, warum die konzeptionelle Arbeit zwischen User Story und Umsetzung wieder mehr Raum braucht, und wie sich agile Prinzipien und Systemdenken in Balance bringen lassen.

In klassischen Entwicklungsprojekten – etwa nach einem linearen V-Modell – folgt auf die möglichst vollständige Erhebung der Nutzer- und Systemanforderungen eine intensive Architektur- und Designphase. Ziel ist es, eine tragfähige Systemarchitektur zu entwickeln: Subsysteme, Komponenten und deren Schnittstellen werden so entworfen, dass nichtfunktionale Anforderungen wie Robustheit, Leistungsfähigkeit, Zulassungsfähigkeit, Wartbarkeit, Erweiterbarkeit und Kosten in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht werden.

Die agile Produktentwicklung hat mit der Illusion aufgeräumt, ein Produkt könne in einem einzigen, wasserfallartigen Durchlauf nach dem V-Modell entstehen. Stattdessen setzt sie auf iterativ-inkrementelle Entwicklung: kleine, aufeinander aufbauende Schritte, frühes Feedback und ein Minimal-Viable-Product als Ausgangspunkt. Diese Prinzipien sind inzwischen weitgehend anerkannt – insbesondere in der Softwareentwicklung, wo sich die Release-Zyklen drastisch verkürzt haben.

Doch gerade in der Weiterentwicklung bestehender Produkte zeigt sich ein neuer, ungünstiger Trend: Nach der Aufnahme der Anforderungen – meist in Form von User Stories – gehen viele Teams direkt in die Umsetzung. Die konzeptionelle Phase, in der mögliche Lösungsoptionen analysiert, bewertet und bewusst entschieden werden, fällt dabei häufig unter den Tisch.

Das eigentliche Lösungsdesign, einst eine zentrale Disziplin, ist so zum blinden Fleck in der agilen Praxis geworden.

Lösungsdesign in agilen Teams – wie Disziplin und Agilität zusammenfinden

Dass das Lösungsdesign in vielen agilen Teams an Bedeutung verloren hat, ist kein Zufall. Die starke Betonung auf Liefergeschwindigkeit und Kundennutzen pro Iteration führt leicht dazu, dass das Denken in kurzfristigen Inkrementen den Blick für das Gesamtsystem überlagert. Architektur- oder Systemüberlegungen wirken dann wie ein Bremsklotz im Fluss des „Deliver, deliver, deliver“. Doch fehlendes Design rächt sich – spätestens dann, wenn technische Schulden wachsen, Schnittstellen chaotisch werden oder Produktentscheidungen an physikalische oder regulatorische Grenzen stoßen.

Dabei stehen Agilität und systematisches Lösungsdesign keineswegs im Widerspruch. Im Gegenteil: Beide verfolgen dasselbe Ziel – tragfähige, anpassungsfähige Systeme zu schaffen, die echten Wert liefern. Entscheidend ist, wann und wie Designarbeit stattfindet.

1. Designarbeit sichtbar und iterativ machen

Anstatt Design als einmalige Phase zu verstehen, sollte sie als kontinuierlicher Prozess etabliert werden. Teams können dazu Design-Spikes einplanen – kurze, gezielte Iterationen, in denen Lösungsoptionen erarbeitet, Prototypen gebaut oder Risiken analysiert werden. Wichtig ist, dass diese Arbeit explizit im Backlog auftaucht und nicht „zwischen den Zeilen“ passiert.

So bleibt Lösungsdesign Teil des agilen Flusses, ohne die Iterationsgeschwindigkeit zu gefährden.

2. Systemdenken im Team verankern

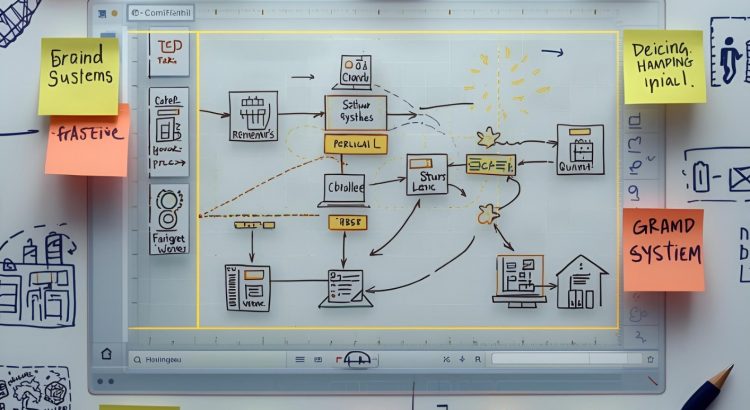

Agile Teams profitieren, wenn sie regelmäßig das große Ganze reflektieren. Das kann durch Architektur-Reviews im Team-Review, durch Design-Dialoge im Refinement oder durch vereinfachte Systems-Engineering-Tools geschehen – etwa Kontextdiagramme, Schnittstellenkarten oder Szenarienanalysen. Entscheidend ist, dass nicht einzelne „Architekten“ oder „System Engineers“ diese Arbeit isoliert leisten, sondern das gesamte Team Verständnis für die Systemebene entwickelt.

Beim Entwickeln von Benutzerschnittstellen sollten auch der Workflow und die Bedienungselemente vor der Umsetzung festgelegt und mit Anwendungsspezialisten abgestimmt werden. Dies verringert Missverständnisse und erhöht das Verständnis der Entwickler über die Anwendungen.

Systemdenken wird so zu einer gemeinsamen Sprache – nicht zu einer Hierarchieebene.

3. Entscheidungen dokumentieren, ohne zu bürokratisieren

Gerade bei komplexen Systemen ist Nachvollziehbarkeit Gold wert. Lightweight-Methoden wie Architectural Decision Records (ADRs) helfen, getroffene Entscheidungen und ihre Begründungen festzuhalten – ohne dicke Pflichtenhefte zu schreiben. Das schafft Orientierung für neue Teammitglieder und Transparenz über technische Kompromisse.

So entsteht eine lebendige Wissensbasis statt eines toten Dokumentationsfriedhofs.

4. Balance ist kein Zufall

Ein gesundes Gleichgewicht zwischen Agilität und Disziplin beim Systemdesign entsteht nicht von selbst. Es braucht eine gemeinsame Haltung im Team: Mut, Design-Optionen zu diskutieren und zu analysieren; Vertrauen, Entscheidungen gemeinsam zu treffen; und Pragmatismus, Modelle nur so detailliert zu gestalten, wie sie echten Erkenntnisgewinn bringen.

Wenn Teams diese Balance kultivieren, kehrt das Lösungsdesign nicht als bürokratische Pflicht zurück – sondern als strategische Kompetenz, die Geschwindigkeit und Nachhaltigkeit verbindet.

Fazit

Lösungsdesign ist kein Relikt vergangener Zeiten, sondern ein wesentlicher Bestandteil agiler Produktentwicklung – vorausgesetzt, es wird bewusst, leichtgewichtig und kontinuierlich betrieben. Teams, die diesen Aspekt wieder stärken, schaffen die Basis für nachhaltige Produktqualität, klare technische Entscheidungen und langfristige Entwicklungsgeschwindigkeit.

Kurz gesagt: Wer schnell liefern will, muss lernen, klug zu entwerfen.